Tra Padova e Ferrara, il De Pisis botanico flâneur

luglio 23, 2015 in Arte e mostre, Recensioni da Laura Giuffredi

Avete mai pensato di crearvi un erbario? Forse dopo aver letto le pagine di questo saggio rivelatore potreste accarezzare l’idea.

Avete mai pensato di crearvi un erbario? Forse dopo aver letto le pagine di questo saggio rivelatore potreste accarezzare l’idea.

L’opera, di Paola Roncarati e Rossella Marcucci (Filippo De Pisis botanico flâneur. Un giovane tra erbe, ville, poesia. Ricostruita la collezione giovanile di erbe secche, Firenze, Olschki, 2012) apre uno squarcio su una dimensione inesplorata della vita e sensibilità di Filippo De Pisis, all’anagrafe Luigi Tibertelli

Le autrici hanno infatti recuperato, dal mare magnum dell’orto botanico di Padova, entro i cui meandri erano dati per irrimediabilmente dispersi, i “sicci” (campioni essiccati) del nostro: 1100 piante da lui raccolte tra i dieci ed i venti anni.

Il saggio inquadra questa sua limitata, ma non fuggevole esperienza giovanile, quale collezionista di erbe secche, nonchè di muschi; prosegue con una ricostruzione del contesto culturale in cui tale esperienza è maturata (con il contributo della estrosa famiglia materna, appartenente alla ricca borghesia terriera bolognese), coglie le ripercussioni dell’interesse naturalistico nell’attività multiforme del futuro poeta e pittore.

Egli coltiva le sue passioni tra erbe, insetti e uccelli inizialmente con la sorella Ernesta, unica presenza femminile tra sette figli: con lei Luigi fa anche affiorare la storia di un cavaliere medievale, antenato della famiglia Tibertelli, da cui assumerà il proprio nome d’arte.

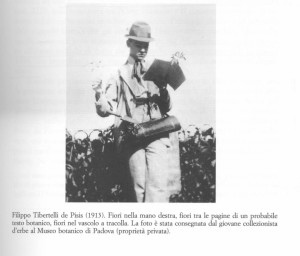

Le fotografie della sua laboriosa giovinezza, di cui questo studio ci dà conto, lo ritraggono spensierato umanista, teosofo, pittore, cacciatore di farfalle ed erborista: spirito indagatore, con la volontà di opporsi di petto al giudizio degli altri, all’ambiente asfittico della borghesia ferrarese. Ritirato nelle sue “stanzette” (che custodirono per un po’ Le muse inquietanti dell’amico De Chirico), tra le sue collezioni, De Pisis assaporava l’atmosfera di luoghi “dove le cose sono libere dalla schiavitù di essere utili” ( come avrebbe detto Walter Benjamin).

Conoscitore raffinato dell’arte rinascimentale e manierista, che ha fatto grande la sua Ferrara, sa confrontarsi con altrettanta disinvoltura con le Avanguardie storiche del suo tempo, ma sempre a modo suo, con spirito critico e indagatore.

Sarà all’Orto Botanico di Padova, città dove fece in tempo ad ammirare gli affreschi di Mantegna nella Cappella Ovetari (non ancora danneggiati dai bombardamenti del 1944), che egli consegnerà nel 1917 più di mille fogli coi suoi campioni disseccati: una raccolta botanica di carattere prevalentemente scientifico, ma con “spie” che rivelano i richiami culturali “altri”, estetici, dell’autore.

Sui fogli dell’erbario definitivo, la parola che accompagna la spiegazione scientifica a volte si prolunga con la notazione poetica o con il momento pittorico, individuando nella pianta secca un unicum che si rapporta alla visione generale del mondo.

La raccolta copre un periodo che va dal 1907 al 1917; la flora rappresentata è quella spontanea italiana, con particolare riferimento all’ Emilia-Romagna.

Per il nostro autore costituisce un vero e proprio diario di “viaggio di formazione”, tra Ferrara, con le sue mura cariche di vegetazione e i suoi giardini segreti, il litorale adriatico, la pianura bolognese, l’Appennino tosco-emiliano, i Colli Euganei.

La sua predisposizione all’esperienza tattile e visiva favorisce l’immersione panica nella vita delle cose, intento a catturare la bellezza e la sensualità del mondo. De Pisis si definirà, con eloquente sinestesia, “appassionato scrutatore di segrete voci”:

Si cammina per le strade deserte e dai giardini chiusi emana un odore acuto e misto di cedro, di paulonia, di caprifoglio a ondate: odore orientale inebriante…E si pensa a golfi sereni, a baie azzurre, a terre dorate, prima di entrare nelle camere squallide a dormire.

En- flânant lungo la cinta muraria e nelle stradine più riposte “si curvava a raccogliere un fiorellino spuntato tra i sassi, una fronda caduta da un albero; e continuava a camminare tenendola delicatamente fra l’indice e il medio, osservandola amorosamente come avesse trovato un tesoro”.

Non inventa nulla, in realtà, il gusto per gli erbari è una tradizione che interessa i personaggi più eterogenei della storia dell’arte e della letteratura: Oscar Wilde, Emily Dickinson adolescente e poi Giovanni Pascoli; e ancora André Gide, Camillo Sbarbaro o Paul Klee. Tutti sottolineano la gioia che deriva da questa apparentemente futile attività: “superficiale”, come qualcuno sentenzia? Sì, basta intendersi sul termine. “Superficiali per profondità” scrisse Nietzsche sull’arte di vivere dei Greci, che s’arrestavano davanti ai misteri insondabili per adorare forme, suoni, parole.

La foto su cui si apre questo volume ci presenta il giovane Luigi con “vascolo” ove riporre in buon ordine le erbe via via raccolte; nelle mano destra ostenta una pianta fiorita, con la sinistra regge un testo di botanica.

Dall’erbario al pennello il passo sarà tanto breve quanto logico, animato dal medesimo fervido stupore che la natura suscita in lui, in forme sempre più complesse, metaforiche, simboliche.

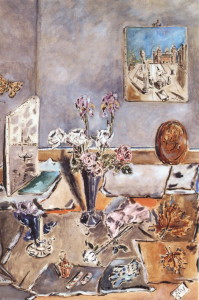

I fogli di un erbario, ma anche le farfalle, sono infatti citazioni precise nel pannello commissionatogli dal proprietario dell’Hotel Bauer, a Venezia, dipinto nel 1950 (da pochi anni di nuovo esposto in una sala dell’Hotel veneziano): la passione del raccoglitore è ormai alle spalle, ma non è rinnegata, bensì trasfigurata nell’esercizio della pittura.

Viene alla mente la situazione di quella struggente pagina pirandelliana ( nella novella “Canta L’Epistola”) nella quale il protagonista sembra muoversi con la delicatezza di De Pisis, in un mondo che vuole andare, tragicamente, da tutt’altra parte:

[…] Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche tempo in qua, nella crescente e sempre più profonda sua melanconia, si fosse preso d‘una tenerissima pietà per tutte le cose che nascono alla vita e vi durano alcun poco, senza saper perché, in attesa del deperimento e della morte? Quanto più labili e tenui e quasi inconsistenti le forme di vita, tanto più lo intenerivano, fino alle lagrime talvolta.[…]

Ora, da circa un mese, egli aveva seguito giorno per giorno la breve storia d‘un filo d’erba, appunto: d’un filo d’erba tra due grigi macigni tigrati di museo, dietro la chiesetta abbandonata dì Santa Maria di Loreto. Lo aveva seguito, quasi con tenerezza materna, nel crescer lento tra altri più bassi che gli stavano attorno, e lo aveva veduto sorgere dapprima timido, nella sua tremula esilità, oltre due macigni ìngrommatì, quasi avesse paura e insieme curiosità d‘ammirar lo spettacolo che si spalancava sotto, della verde, sconfinata pianura; poi, sù, sù, sempre più alto, ardito, baldanzoso, con un pennacchietto rossigno in cima, come una cresta di galletto.

E ogni giorno, per una o due ore, contemplandolo e vivendone la vita, aveva con esso tentennato a ogni più lieve alito d‘aria; trepidando era accorso in qualche giorno di forte vento, o‘ per paura di non arrivare a tempo a proteggerlo da una greggìola di capre, che ogni giorno, alla stess‘ora, passava dietro la chiesetta e spesso s‘indugiava un po‘ a strappare tra i macigni qualche ciuffo d‘erba. Finora, così il vento come le capre avevano rispettato quel filo d‘erba. E la gioja di Tommasino nel ritrovarlo intatto lì, col suo spavaldo pennacchietto in cima, era ineffabile. Lo carezzava, lo lisciava con due dita delicatissime, quasi lo custodiva con l’anima e col fiato; e, nel lasciarlo, la sera, lo affidava alle prime stelle che spuntavano nel cielo crepuscolare, perché con tutte le altre lo vegliassero durante la notte. E proprio, con gli occhi della mente, da lontano, vedeva quel suo filo d‘erba, tra i due macigni, sotto le stelle fitte fitte, sfavillanti nel cielo nero, che lo vegliavano […].

Luigi Tibertelli (Ferrara 1896 – Milano 1956), laureato in Lettere a Bologna nel 1920, passa, stabilendosi a Parigi nel 1924, dalla botanica e letteratura alla pittura (suoi buoni amici sono De Chirico, Savinio e Carrà) e matura il suo post-impressionismo a stesure larghe, dense, luminose. In seguito prevale una sorta di “stenografia” pittorica ariosa, delicatissima, frenetica, giocata sulla magia dei fondi chiari, spesso affidati alla crudità della tela grezza, senza imprimitura, con un tocco virgolato e nervoso. Venezia, con la sua magia acquorea, le sue luci iridescenti, illusorie, la sua architettura ricamata, sfatta, è la città più vicina alla sua sensibilità. Ma il suo mondo pittorico, nel secondo dopoguerra, si fa più introverso e smarrito; i suoi quadri sembrano tele di ragno su fondo bianco: la sua malinconia si fa angoscia, sfociando nel tragico dramma della sua alienazione, sofferta e scontata a Villa Fiorita di Brugherio.