“Tomorrow’s land”, un film di denuncia e una felice esperienza di produzione dal basso. Intervista al regista Andrea Paco Mariani

dicembre 24, 2014 in Cinema, Interviste, Palestina da Sonia Trovato

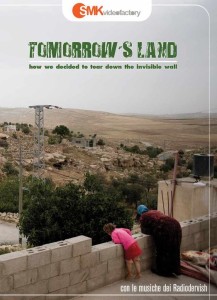

“Tomorrow’s land” è un documentario autoprodotto ambientato ad At-Tuwani, un minuscolo e sofferente villaggio palestinese a sud di Hebron, costantemente minacciato dai coloni e dagli ordini di evacuazione e di demolizione da parte dell’esercito israeliano. La pellicola racconta la difficile e coraggiosa resistenza messa in atto dai comitati popolari. Abbiamo incontrato uno dei registi, Andrea Paco Mariani, che ci ha svelato alcuni retroscena del film e che ci ha dato la sua opinione sull’incerto futuro della Palestina.

“Tomorrow’s land” è un documentario autoprodotto ambientato ad At-Tuwani, un minuscolo e sofferente villaggio palestinese a sud di Hebron, costantemente minacciato dai coloni e dagli ordini di evacuazione e di demolizione da parte dell’esercito israeliano. La pellicola racconta la difficile e coraggiosa resistenza messa in atto dai comitati popolari. Abbiamo incontrato uno dei registi, Andrea Paco Mariani, che ci ha svelato alcuni retroscena del film e che ci ha dato la sua opinione sull’incerto futuro della Palestina.

Una domanda di ordine pratico, e cioè come avete fatto a far uscire il materiale girato dall’aeroporto di Tel Aviv (in Palestina non esiste un aeroporto e gli internazionali che vogliono andare in West Bank devono passare da Israele. L’alternativa è il confine giordano, anch’esso controllato dall’esercito israeliano, ndr)?

Abbiamo fatto una spedizione aerea, con la consapevolezza che poteva andare tutto a rotoli. Ai tempi giravamo ancora con la SD, quindi non c’era neanche la possibilità di fare un backup. Ci siamo detti “vada come vada”. Era l’unica cosa da fare, perlomeno all’epoca. E, per fortuna, è andata bene.

E quanto siete rimasti in Palestina e ad At-Tuwani?

Abbiamo girato per circa un mese e mezzo, tra Palestina e Gerusalemme, nel 2010, e cioè un anno prima che uscisse il film.

Quindi c’era già il Muro.

Sì. Ad At-Tuwani però non esiste il muro, almeno tecnicamente. E l’assenza del Muro ad At-Tuwani è un dato su cui ragionare, perché ovviamente non è un caso. Se non c’è il Muro vuol dire che è stato voluto così. Da lì passa infatti tutta la manodopera palestinese in nero, che genera ciclicamente scandali, come quello per la costruzione della tramvia di Gerusalemme, che reclutava in gran parte lavoratori palestinesi senza contratto.

Il vostro è, come l’ormai famosissimo Io sto con la sposa, un felice caso di crowfunding. Com’è nata l’idea e come si è concretizzato il progetto?

È stato il nostro primo progetto in crowfunding e il fatto che abbia funzionato così bene ci ha spinto a rendere questo modello come un modello stabile per tutti i nostri documentari successivi. All’epoca, essendo il primo lavoro vero e proprio fatto in quel modo e prodotto in quel modo, tutto è stato molto più all’insegna della sperimentazione e anche della disorganizzazione. Adesso abbiamo ovviamente una struttura molto più organizzata. Quattro anni e mezzo fa il nostro lavoro si basava – ed è così tuttora – su due percorsi: uno è quello online, con tutte le metodologie di diffusione legate al web; l’altro, parallelo, comporta un ciclo di proiezioni durante la campagna stessa, sia per raccogliere donazioni, sia per sperimentare quello che ormai è diventato un nostro metodo operativo standardizzato, ossia mostrare il progetto anche in corso d’opera. La prima iniziativa pubblica di lancio è un pre-trailer di trenta secondi; dopo sei mesi o un anno, nell’ultima iniziativa, mostriamo già un premontato di trenta, quaranta minuti, che si avvicina molto al film finale. Lo facciamo innanzitutto perché questo iter ci consente di basare la relazione coi coproduttori non solo sul piano economico ma anche sul piano del confronto. Sembra retorico dirlo, ma in Tomorrow’s land c’è un pezzetto di ogni coproduttore anche nella sceneggiatura, perché attraverso questo modello noi ci stiamo confrontati proprio sul premontaggio e ci è stato molto utile per individuare i limiti o gli aspetti da sistemare e da chiarire. Questo metodo, che ai tempi era solo un esperimento, è diventato uno dei basamenti della nostra produzione. Lo rivendichiamo anche politicamente: non vogliamo stabilire solo relazioni economiche, ma vogliamo soprattutto instaurare una relazione dialettica con i coproduttori e con le coproduttrici.

Il vostro film ha, più di altri, il merito di aver mostrato come in Palestina non sia in corso una guerra tra due fazioni contrapposte, ma un’occupazione armata di coloni e soldati contro una popolazione di pastori disarmati. Quanto è stato emotivamente difficile rimanere immobili dietro la telecamera di fronte agli arresti, alle violenze e ai soprusi che avete documentato?

Era la nostra prima volta in Palestina, tante cose erano solo lette sui libri e il senso di spiazzamento è stato talmente forte che più che intervenire rimanevamo di pietra. Lo spaesamento che abbiamo vissuto è stato davvero intenso e ci ha letteralmente paralizzato.

E in ogni caso filmando stavate compiendo un’azione politica.

Certamente. Ma devo aggiungere, per correttezza, un’informazione: parte del girato – distinguibile perché si nota che la telecamera è più economica, con le immagini un po’ pixelate – è materiale dell’archivio storico di Operazione Colomba. La scena in cui i coloni israeliani uccidono l’asino di un pastore palestinese è, ad esempio, in questo archivio e risale a un anno prima del nostro arrivo.

Un’ultima domanda: nel documentario date spazio anche alle pochissime ma preziose voci israeliane contro l’occupazione, che hanno dichiarato senza mezzi termini che la propaganda contro gli arabi e la leva militare sono l’essenza dell’educazione israeliana. Quale può essere, quindi, la terra di domani in Palestina, visti i presupposti poco incoraggianti e vista l’accelerazione del progetto coloniale messa in atto dal governo Netanyahu?

Stiamo parlando di una situazione che si muove con molta lentezza e i numeri dei dissidenti all’interno della società civile israeliana sono numeri imbarazzanti. Se pensiamo al fenomeno degli shmistin (gli obiettori di coscienza israeliani, ndr), fino al 2011 erano 15, 20 persone su oltre 20 mila diplomati all’anno. Negli ultimi due o tre anni il fenomeno è in crescita, ma forse anche per altre ragioni. Comunque il rapporto con la società civile israeliana era una cornice nel nostro documentario, perché sulla parte propositiva abbiamo preferito concentrarci sul valore di questo tipo di resistenza popolare, che ha ovviamente al suo interno anche la volontà di tornare a dialogare con gli israeliani critici verso le proprie politiche coloniali, ma non è l’aspetto risolutore. Pertanto, il percorso percorribile e futuribile è secondo me all’interno di questo genere di esperienze palestinesi, più che nella società civile israeliana. Il livello di repressione in Israele è abominevole e mi rendo perfettamente conto che opporsi non sia facile. Certo, noi possiamo dire che gli israeliani che non ne possono più possono scegliere di lasciare Israele, ma se in una società ci nasci l’emancipazione non è così semplice. Anche in Italia abbiamo problemi di cui persino le persone più consapevoli rischiano di non accorgersi. È chiaro che lì il problema è più lampante e spesso non è giustificabile, perché nella maggior parte dei casi significa girarsi dall’altra parte. La cosa a mio avviso aberrante, che ho percepito solo andando lì perché dall’esterno è un dato molto più sfuggente, sono le “dimensioni” della questione: stiamo parlando di un territorio molto piccolo, dove gli avvenimenti avvengono a distanza ravvicinatissima uno dall’altro. Per questo, può capitare che nel giro di un chilometro si abbia una situazione e il suo opposto. Magari in un pub gli israeliani bevono birra e non si pongono minimamente il problema di quello che succede dietro l’angolo. Però, lo ribadisco, c’è un livello d’indottrinamento che è notevole e che noi non possiamo comprendere fino in fondo. Il futuro, in ogni caso, è nelle mani della resistenza palestinese.

Per saperne di più:

http://www.tomorrowsland.com/ita-home.html

http://www.smkvideofactory.com/

http://www.distribuzionidalbasso.com/

Infine, un nostro reportage su At-Tuwani: