A prua della vita c’è una polena

aprile 8, 2020 in Approfondimenti, Recensioni da Viola Allegri

Era 1871 quando il vascello Primos si schiantò sulle rocce delle isole Shilly a ovest della Cornovaglia. L’unico superstite dell’equipaggio fu un marinaio italiano Vincenzo De Felice, che restò abbracciato alla polena che il mare aveva strappato alla nave. Qualche giorno dopo la rivide sulla spiaggia, spinta a terra dalle onde. Cosa passò allora nel suo cuore? Cosa passa nel nostro?

Era 1871 quando il vascello Primos si schiantò sulle rocce delle isole Shilly a ovest della Cornovaglia. L’unico superstite dell’equipaggio fu un marinaio italiano Vincenzo De Felice, che restò abbracciato alla polena che il mare aveva strappato alla nave. Qualche giorno dopo la rivide sulla spiaggia, spinta a terra dalle onde. Cosa passò allora nel suo cuore? Cosa passa nel nostro?

Quella polena era una bella donna pienotta con vasti seni sotto la fluttuante veste bianca, scrive Claudio Magris. De Felice la portò nel giardino di Tresco, una delle Shilly dove ora si trova un museo dedicato alle polene: Tresco, l’isola che è un gioiello di vegetazione tropicale grazie alla corrente del Golfo.

Scriveva Baudelaire: Sempre, uomo libero, amerai il mare!

Forse, ma chi naviga davvero, è per necessità servo e superstizioso, sfiancato dalle bonacce o schiacciato da una furia spietata, maledetto dalla vita, sincero nella sua promessa da marinaio, benefica icona da appendere alle coronarie per dimenticare la violenza del vento e delle onde, il terrore degli scogli, il freddo della morte.

Poi si torna a bordo di qualche veliero per guadagnarsi il pane o, se si è un po’ esteti, quando arrivano lo spleen, il rumore del mare, la nausea della terra, come il Gulliver di Swift, l’Ismaele di Moby Dick o il Sindbad delle Mille e una notte, perchè navigare necesse est, vivere non necesse, era il motto delle navi anseatiche.

Pochi sono i libri italiani sulle polene: Campodonico-Caterino, Storia di polene, Tormena 1997, ottimo quello di Giancarlo Costa, Polene, Mursia 2005.

Claudio Magris con Polene, occhi del mare, ed. La nave di Teseo, 2019, (p.290) ritorna su queste donne di prua, scolpite nel legno, vivacemente dipinte, più o meno nude, poppe regali, a volte coperte da una mano o da una veste leggera, occhi sgranati, volto composto in enigmatica serenità, che esprime quanto è tenue il confine tra la vita e la morte, labbra socchiuse.

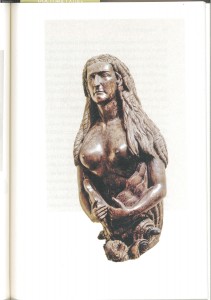

Polena di nativa americana

Forse il marinaio sogna un bacio da quelle labbra, desidera quel corpo vicino e inaccessibile, proteso al mare che non sempre ha il colore del vino, quando è bianco investe la polena in un furibondo lunghissimo coito, quel mare che sembra identificarsi col sublime di Kant: l’incanto con l’orrore dell’infinito, oppure è soltanto l’inafferrabile fantasma della vita, come scrive Melville.

Con l’avvento del vapore nei primi decenni del Novecento le polene sono morte, ma hanno avuto lunga vita, come le ninfe. Le navi antiche a prua mostravano un occhio vigile, un auspicio a non perdere la rotta o finire su uno scoglio. La più antica nave di cui sappiamo, quella che portò gli Argonauti alla ricerca del Vello d’oro, aveva a prua un ariete scolpito nel legno della sacra quercia di Dodona, la quercia che – prima che nascesse il santuario di Delfi – presagiva il futuro col fruscio delle sue foglie.

Il libro di Magris è per metà di fotografie, polene arse dal sole o scopate dalle onde, chi si è sciolta nel nulla, chi è arrivata a terra ferita. Chi restaurata, inviata in qualche museo del mondo, per esempio a Milano al Museo della scienza e della tecnologia in una sala allestita col materiale raccolto da quel grande amante del mare che fu Ugo Mursia (necessario leggere i libri di Conrad che lui fece conoscere in Italia), o a Parigi o a Berlino, così come, ovvio, nei musei delle città di mare.

Polena da nave russa

A volte i preti riuscivano a far togliere dalle navi le polene più disinibite, a volte i marinai ne celebravano un funerale dionisiaco e superstizioso seppellendole in una spiaggia sabbiosa o le ospitava qualche bettola vicino al porto o la casa di qualche signore, forse un collezionista o un feticista, si diverte Magris giocando con Freud.

Dal libro di Magris veniamo a sapere – quando è possibile – la nave di provenienza da cui spesso la polena prendeva nome, i suoi viaggi, gli artigiani specializzati nel crearle, lo scarso valore delle polene maschili, Magris procede rigoroso con il limite, mi sembra, di un’erudizione che soffoca la magia marina delle polene che portavano tra le onde uomini abituati a dondolare sugli alberi di una goletta come a prendere sonno in un’amaca sotto coperta. Guardo le polene e mi pare che quanto nel loro corpo ancora ci interroga sia soprattutto l’assenza, la claustrofobia di cui soffrono chiuse in un museo o fissate in un fotogramma, i misteri che i loro occhi fissi all’orizzonte hanno visto.

E Magris racconta il perverso fascino della polena Atalanta (da conoscere al Museo tecnico navale di La Spezia) volto ineffabile, occhi profondi, capelli che le scivolano ondulati fermandosi appena sotto le spalle, un seno scoperto, veste che lei rialza al ginocchio come se non volesse bagnarla, un panneggio conturbante come quello di una dea greca, l’ambiguità di Artemide che amava mostrarsi nuda per poi uccidere chi l’aveva vista.

Polena: Atalanta

Era il 1944 quando un ufficiale tedesco, certo Kurtz, la portò in una stanza d’albergo. Immagino ciò che accadde poi: lui la guardava, si riempiva di lei, del suo essere donna del mare e del mistero. Lei lo fissava immobile, lui si immergeva in quello splendido corpo, l’accarezzava e sentiva il suo leggero respiro salato finchè la tensione erotica arrivò all’estremo: Kurtz si sparò. Aveva visto troppo lontano, era sceso trascinato da lei nell’abisso del mare e non poteva tornare in superficie. Altri due uomini erano morti per lei.

Fu la morte migliore, come quella dei marinai precedenti a Odisseo, quelli che vollero sentire il canto delle sirene.

A poppa della nostra vita, inutile negarlo, ci aspetta una polena e forse il suo nome è Atalanta.